2025年国庆、中秋假期,从蔚蓝大海到雾霭山岚,从广袤平原到雪域高原,无数劳动者奋斗在能源保供一线,舍小家为大家,以坚守告白祖国和家人,以责任书写家国情怀,守护万家灯火,镌刻出奋进中国的剪影。

井下微“光”守护万家灯火

10月1日清晨6时30分,晋中盆地的雾气裹着凉意漫在山坳里,山西省清徐县小回沟煤业的井口亮着簇暖黄色的灯光。

中国煤炭科工集团煤科院小回沟项目部经理杜文辉蹲在井口边,第3次拧亮安全帽上的矿灯。光束刺破薄雾落在地面,他指尖蹭过灯壳上的划痕:“这灯去年国庆也陪咱们扛过钻孔难题。”

身旁的技术经理贾恒义攥着卷边角的施工图纸,图纸上密密麻麻标着红圈,都是前期预判的煤层参数;年轻的技术员宋亚强背着新型封孔凝胶材料,手机揣在工装内袋里,屏保还停留在半小时前和父母视频的界面——母亲反复叮嘱“井下小心”。

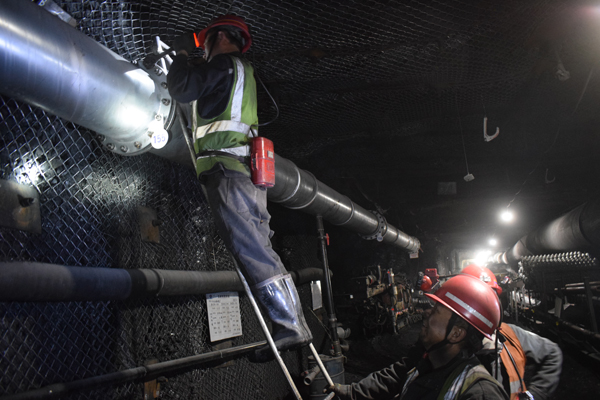

工作人员在井下检修瓦斯管路。受访者供图

随着无轨胶轮车缓缓驶入井下,巷壁的风裹着煤尘与潮气扑在脸上,钻机与风机的嗡鸣在巷壁间回荡,交织成他们专属的国庆“交响乐”。抵达2206主运掘进工作面,贾恒义握定向仪俯身测量,突然皱眉:“杜经理,倾角差了1.2 度。钻孔见煤率比预判的低了23%。”

差1度,瓦斯抽采效率就可能降10%,必须调准。”杜文辉凑过去,矿灯划出的两束白光在黑暗里交叠,两人蹲在钻机旁翻查前三天的岩样记录反复比对,宋亚强则蹲在一旁整理封孔材料。等重新校准角度,钻机启动的轰鸣震得人耳膜发紧,杜文辉擦汗时才发现,贾恒义的工装袖口沾满了煤泥,却把图纸护得干干净净。

14时,钻孔施工完成,贾恒义给管路接口拍了照,在填报告的“值守人员”一栏时,他的笔尖顿了顿,郑重地签下了三人的名字。

升井时夜幕初染,井口的五星红旗迎风飘扬,远处村庄灯光点点——那是他们守护的“灯火”。而小回沟井下的那束微“光”,像拧紧的螺丝钉,牢牢钉在能源安全的链条上——他们守着巷道,盯着数据,向祖国献上了一份质朴又厚重的“安全礼”。

智能充电网助力海岛文旅产业

这个国庆中秋假期,广东高速公路高峰时间单日车流或超1000万车次,沿线场站充电补能需求旺盛。面对增长的旅游市场需求,南方电网广东汕头南澳供电局推进充电基础设施建设和电网升级改造。

被誉为“最美自驾精品路”的南澳环岛公路上每隔一段距离就能看到标志清晰的充电站。南澳供电局完成海岛46个村(社区)充电基础设施“全岛通”建设,南网充电桩达129支,形成了“10分钟充电圈”。

南澳供电局“海岛轻骑”党员服务队维护充电设施。蔡陈立摄

北回归线广场的超级充电站是粤东地区充电速度最快的站点,采用最新一代快充技术,可实现“充电10分钟,续航400公里”,是游客最佳选择。“我每年假期都会来南澳岛玩,今年发现充电更方便了。”从深圳自驾而来的新能源车主陈先生表示。

针对日益增长的用电需求,南澳供电局部署电网智能巡检系统,通过在线监测装置、无人机自主巡检和人工智能图像识别技术,对电网设备实时状态感知和精准诊断。

“我们通过构建分支环网,使故障切除时间显著缩短,线路可转供率、自动化有效覆盖率均达100%。”汕头南澳供电局生产计划部经理郑琼奕介绍说,优质电能为海岛文旅产业发展奠定了基础。

海上明月共此时

10月5日一大早,国家能源集团国华投资山东分公司HG14海上光伏项目运维船已经离岸出发。船上,运检班长周玉海紧盯着手中的设备巡检表,眉头微蹙。“国庆假期又逢中秋节,用电负荷会很高,咱们得把每个细节都检查到位。”

“注意安全,系好安全绳!”随着运维船靠近海上箱变平台,周玉海第一个爬上平台,回身接应队友。

在离岸8公里的HG14项目现场,百万块光伏板整齐排列。周玉海带领3名队员,开始对箱变、汇流箱等关键设备进行逐一检查。“箱变油温57.5摄氏度,正常;油位计显示正常,无渗漏迹象。”身旁的运检员孙海洋则在巡检记录本上飞快地记录着,笔迹工整,一丝不苟。

工作人员检查箱变保护定值。受访者供图

海洋环境远比陆地严酷。高盐、高湿的空气,如同无形的敌人,时刻侵蚀着精密的电力设备。

打开箱变柜门,一股淡淡的咸湿气味扑面而来。主运检员孙庆元熟练地拿出红外测温仪,设备的温度准确地出现在仪器屏幕上。

“A相40.1摄氏度,B相39.9摄氏度,C相42摄氏度,温差在允许范围内。”他一边报数,一边仔细检查柜门的橡胶密封条是否老化、开裂。作为设备健康的“诊断师”,他们每一个动作,都凝聚着长年累月积累下的经验与责任。

“每逢佳节倍思亲,我们这儿的灯亮了,千家万户的灯才能更亮。”周玉海拍了拍身边新员工刘通的肩膀,话语中满是宽慰,“越是过节,越不能掉以轻心。”

夜深了,海面上只有航标灯和光伏平台的警示灯在闪烁。远处,东营市的万家灯火璀璨如星。

毫厘间守护质量“基石”

这个国庆中秋假期,当大家沉浸在节日团圆的氛围时,海油工程国家级技能大师工作室里仍是一片忙碌的景象。

该工作室领衔人刘海林,这位刚入选全国首批“大国工匠”的海洋油气装备制造技能专家,正带领团队攻坚“CTOD(裂纹尖端张开位移)试验件焊接施工工艺标准化研究”项目,用坚守诠释着新时代产业工人的责任担当。

CTOD试验是评价海洋平台、海底管道等重大装备焊接接头抗脆断能力的核心手段,其试验件的焊接质量直接关系到海洋工程装备结构安全评估的准确性。长期以来,行业缺乏统一的高标准规范,刘海林和团队放弃休假,就是要啃下这块“硬骨头”。

工作中的刘海林(右二)和他的团队成员。受访者供图

“节假日更要打起十二分精神。”在作业现场,刘海林仔细核对焊材烘烤记录,指导年轻技师调整焊接角度,“试验件焊接容不得半点偏差,这关系到千万吨级海洋平台的结构安全,是质量评估的基石。我们主动突破工艺瓶颈,就是在为海洋工程注入更强的生命力。”

在项目现场,刘海林手把手教年轻焊工控制预制裂纹区域的焊接参数。“这里焊道顺序不能乱,层间温度必须稳定在20摄氏度以内,任何随意改动都会改变材料晶粒结构,影响CTOD数据真实性。”他说。

“刘海林大师对工艺纪律的敬畏、对数据真实性的坚守,这种在毫厘间守护质量的精神,让我真正懂得了什么是工匠精神。”参与该项目的实习生米冉说。

“一套科学、严谨、可复现的焊接工艺标准,不仅能获得可靠的CTOD试验数据,更能保障海上平台、海底管道等重大装备的结构安全,推动整个行业的技术进步。”刘海林笑着说,“想到这些,再苦再累都值了。”

“世界屋脊”钻探人

这个国庆中秋假期,中国石油西部钻探青海钻井公司XD50301钻井队平台经理杨志强和他的团队依然坚守在钻探现场。

工作10年来,他扎根雪域高原,苦练技能,逐步从初出茅庐的青涩小伙成长为独当一面的“老钻井”、经验丰富的工程师。

工作中的杨志强。受访者供图

早在2017年,青海钻井公司70161钻井队承钻狮58井,作为工程师的杨志强随队挺进英雄岭。钻井过程中突发井控险情,在海拔3400米的雪域高原、零下20摄氏度的严寒天气里,他冒着强烈气流冲击等作业风险,与队友们历时10天,打赢了这场“井控遭遇战”。

险情过后,杨志强复盘总结,提炼出“三确认”“三到位”“三管控”的井控管理经验。凭借这些管理经验,他带领团队安全高效完成了狮58-1井、狮61井等重点井施工任务。

此后,杨志强辗转扎哈泉、涩北、狮子沟、切克里克等作业区域,探索形成一套行之有效的提速提效模式,刷新了扎哈泉区块的作业速度,保障了老油田“压舱石”项目的提速攻坚,创造了区块机速最快、钻井周期最短等多项纪录,保障国家能源安全。